セブ便り(第5回) 「日本とセブとの関わり-戦前」

令和4年7月27日

セブ便り(第5回)

「日本とセブとの関わり-戦前」

「日本とセブとの関わり-戦前」

日本とセブとの関わりはいつ頃まで遡ることができるのでしょうか。これを知るには、フィリピン国内の他の地域での日本人の動きをみる必要があります。

一つの節目となる年は、1898年(明治31年)です。この年に、米国はハワイを併合し、その結果、日本からハワイへの移民が中断します。同じ年、米西戦争に勝利した米国は、パリ条約により、スペインからフィリピンを2000万ドルで譲り受け、植民地支配を始めます。これらを契機に、日本人労働者がフィリピンに渡航し始めます。

フィリピンを植民地化した米国は、北ルソンの山岳地バギオに避暑地を建設すべく道路建設を始めます。米国人は、この工事のために日本人労働者を導入し、1903年に648人、1904年に360人と日本人労働者がフィリピンに渡航します。最終的には約1400人が渡航し、そのうち700人が事故や病気で亡くなったと言われています。

バギオへの道路建設の終了後、多くの日本人労働者がバギオからミンダナオ島ダバオの麻栽培地へ移動します。マニラで雑貨輸入業をしていた太田恭三郎氏は、「麻栽培農場」を開拓し、1905年には、自らもダバオに移住して、「太田興業」を設立します。また、古川義三氏が同じくダバオで「古川拓殖」を設立しビジネス上の成功を収めます。このようなマニラ麻の事業成功を背景に、第二次世界大戦開始までに、ダバオの在留邦人数は約2万人に増加していきます。

セブは、マニラ麻やラワン材の集荷基地として発展していったようです。正確な時期は不明なのですが、ダバオでのマニラ麻の事業が本格化した1905年頃からセブにおいて日本人が活動を始めていたのではないでしょうか。

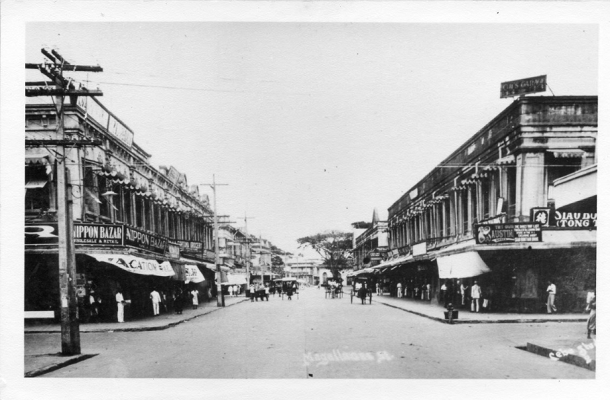

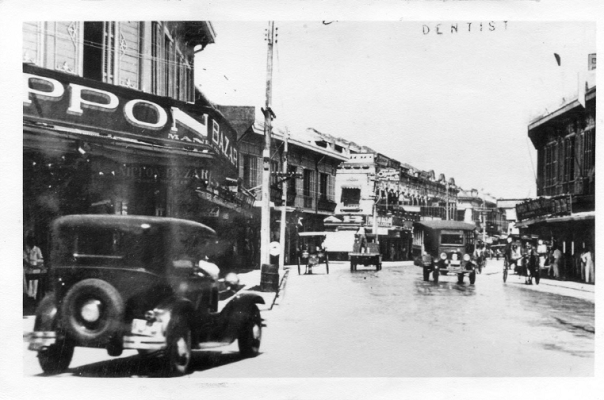

次の節目となる年は、1915年(大正4年)です。比律賓年鑑昭和12年版によれば、この年にセブ日本人会が設立されています。これは、ダバオ日本人会(1918年)やマニラ日本人会(1924年)と比べても、最も早い設立です。セブの下町(コロン周辺)には、日本人経営のバザール(小型百貨店)が林立してリトル・トーキョーの感を呈していたようです。

1923年(大正12年)には、丸紅の前身である大同貿易を皮切りに、多くの商社が軒を並べたということです。そして、1933年(昭和8年)7月1日にセブ市ホアンルナ街655番地に在セブ日本人小学校が尋常小学校として開校します。これ以降、小学校の経営が日本人会の主な事業となります。もちろん、それ以外にも、日本人会は、野球リーグ戦の実施や庭球トーナメントの開催、会員間の親睦、セブの官民との関係連絡を緊密にして、日比親善の実をあげるべく努力しています。1937年(昭和12年)時点での日本人会の会員数は153名でした。驚くほど多くの日本人が、戦前のセブには住んでいたのですね。

在セブ総領事 山地秀樹

(1930年代のセブ下町の様子。左側にニッポン・バザールが見える。)

(Publisher: Southeast Asia Digital Library)

(Contributor: Cebuano Studies Center, University of San Carlos Library, Philippines)

(参考資料)(Contributor: Cebuano Studies Center, University of San Carlos Library, Philippines)

セブ島通信 1994年4月 VOL20

セブ島通信 1996年5月 VOL33

国際経営論集「戦前日本企業のフィリピン進出とダバオへのマニラ麻事業進出の歴史と戦略」丹野勲 2015年 No50

(了)