セブ便り(第6回) 「日本とセブとの関わり-戦中、戦後」

令和4年8月10日

セブ便り(第6回)「日本とセブとの関わり-戦中、戦後」

1941年(昭和16年)12月8日の太平洋戦争開始後、日本軍は、1942年(昭和17年)1月2日にはマニラを占領し、その3ヶ月後の4月10日にはセブに上陸します。日本軍の狙いは、セブを、中部フィリピン(ビサヤ地方)を制圧する拠点とすることにあったようです。セブに上陸したのは、陸軍の第35軍(片岡中将)及び船舶工兵隊(鬼頭中佐)、海軍の陸戦隊(原田少将)でした。その後、セブ市内に海軍航空隊の飛行場が建設されます。

一方、セブ島を占領されたフィリピン人の一部は、ゲリラとなって、日本軍に抵抗します。セブ島での抗日ゲリラを指揮したのは、戦前は技師として働いていた米国人、ジェームズ・M・クッシング中佐でした。

この抗日ゲリラを討伐するために、1944年(昭和19年)1月、大西中佐以下1000名あまりの独立歩兵第173大隊がセブに派遣されます。同大隊は、中国戦線でゲリラ戦に従事した経験があり、セブ島での抗日ゲリラ掃討でも大きな成果をあげたようです。一方、これは、フィリピン抗日ゲリラ側からすれば、大きな痛手であり、恨みは大西大隊に向かいます。このことが、終戦後、大西中佐がセブ島住民の告発を受けてBC級戦犯としてマニラでの極東軍事裁判にかけられることにつながるのです。

1944年(昭和19年)8月には、海軍の第33特別根拠地隊がセブに編成されます。同根拠地隊には、水上警戒隊、陸上警戒隊、防空隊、潜水艦基地隊、魚雷艇隊、航空隊等が所属していました。

太平洋戦争全体の戦況は米軍優位に大きく傾きます。フィリピンでの最大の激戦はレイテ戦ですが、セブの日本軍基地はレイテ戦を支援する後方基地としての役割を果たしたようです。

マッカーサー率いる米軍は1944年(昭和19年)10月20日にレイテ島に上陸します。これに先立ち、9月12日から14日にかけて、米軍機数百機がセブ基地とその近郊を波状爆撃し、同基地にあった数多くの零戦を破壊しています。

レイテ戦が激しさを増した10月21日には、セブ基地から神風特攻隊(大和隊)が出撃します。同隊は神風特攻隊の最初の戦死者となります。この後も、セブ基地からの神風特攻隊による攻撃は、昭和20年(1945年)1月まで繰り返し行われます。

セブ基地には、8隻の特殊潜航艇(甲標的)が配備されていましたが、これらは、昭和20年(1945年)1月3日から3月23日までの間に11回出動して、米側の輸送船13、駆逐艦4、水上機母艦1、艦種不明1の計21隻を撃沈しています。

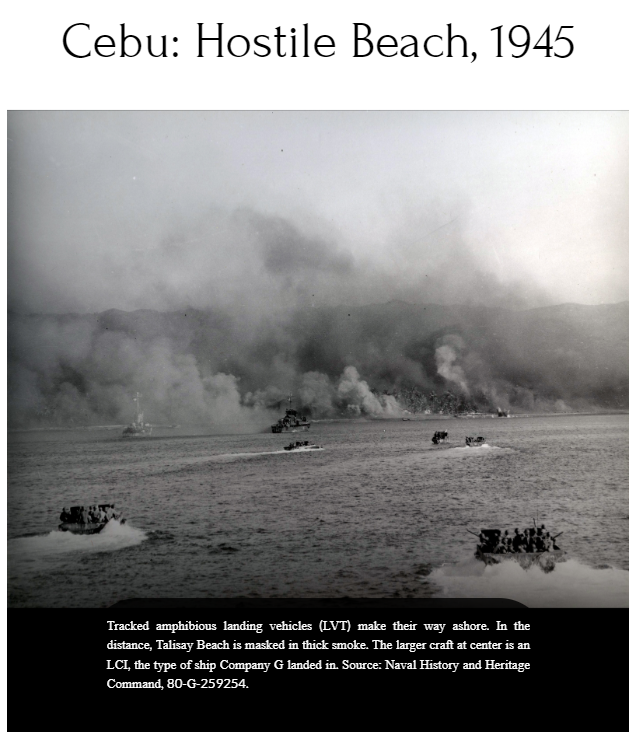

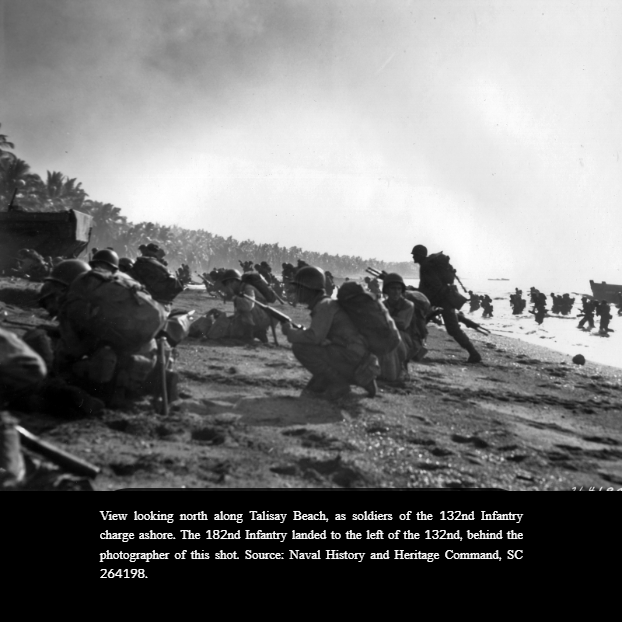

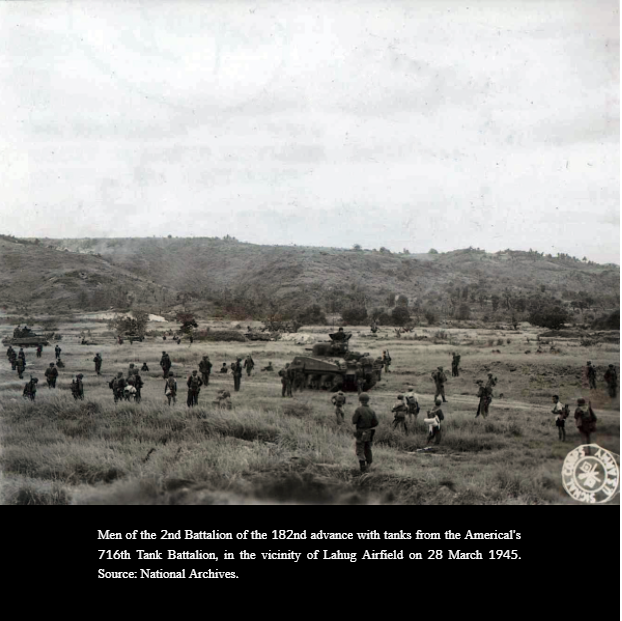

マッカーサー率いる米軍は、1945年(昭和20年)2月3日にマニラを制圧するのですが、米軍がセブに上陸してきたのは、それよりも更に約1ヶ月半後の3月26日でした。上陸した米軍の数は、約15000名と言われており、日本軍も数の上では同数近く(陸軍8600名、海軍5300名)いたようですが、日米両軍の間には大きな火力の差がありました。日本軍は、現在セブ観音が建立されている山の中腹部に陣地(天山陣地)を構築し徹底抗戦します。戦闘は激烈を極めたようですが、米軍上陸から3週間後の4月16日に同陣地が陥落します。残りの兵は山岳地帯で散発的な戦闘を交えながら、セブ島北部へ移動し、8月15日の終戦後に投降しました。この戦闘及び移動中の病死(主にマラリアやアメーバ赤痢)による死者は6000名を超えると言われています。

(1945年3月26日、米軍によるセブ(タリサイビーチ)上陸作戦)

(Source 182nd Infantry Link: www:182ndinfantry.org/cebu-hostile-beach-1945/)

(Contributor: Naval History and Heritage Command)

(タリサイビーチに上陸した米軍)

(Contributor: Naval History and Heritage Command)

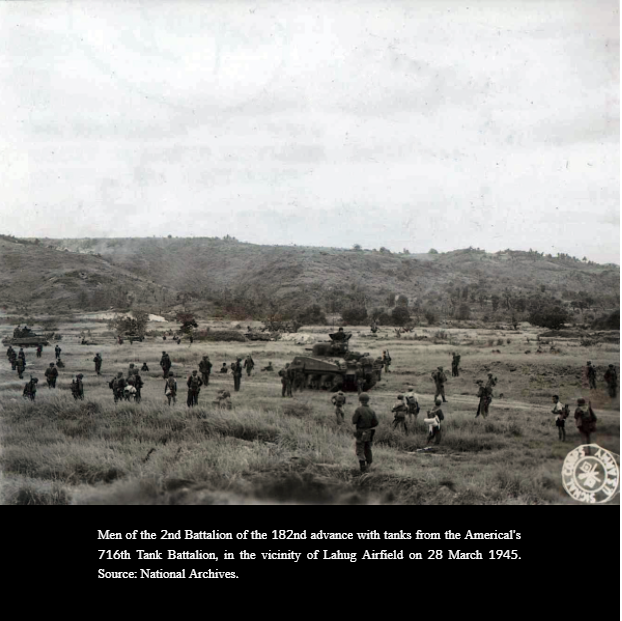

(上陸後、日本軍陣地に向けて進軍する米軍(ラホグ飛行場周辺))

(Contributor: National Archives)

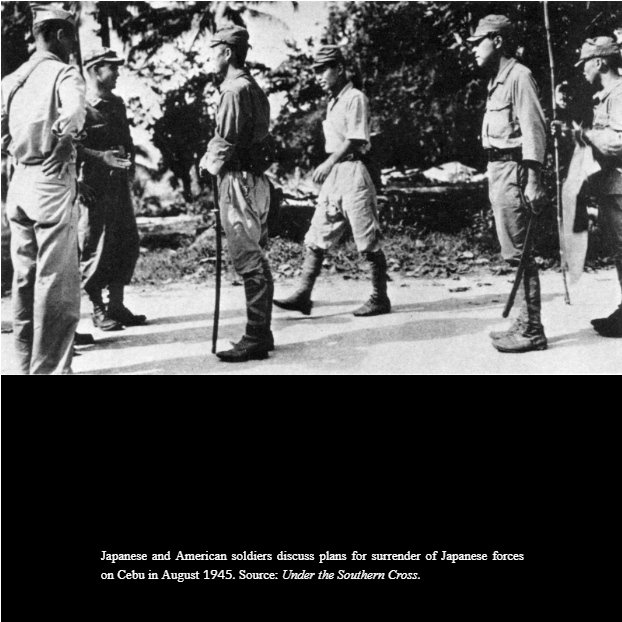

(1945年8月15日の終戦後に投降した日本軍)

(Contributor: Under the Southern Cross)

戦時中に国土を蹂躙され、同胞を殺されたフィリピン人の日本人への怒りと憎しみは強く、1957年に技術者としてセブを訪れた岡昭氏(1980年代後半から2005年までセブ日本人会会長・副会長を歴任。)は、セブでの反日感情のすさまじさから、日本人であることを隠しながら行動したということです。

このことは、1960年12月9日に署名された日比友好通商航海条約・議定書が、上院での批准を拒否され続け、13年後の1973年12月27日にマルコス大統領が大統領権限で批准(翌年1月27日発効)するまで前進しなかったことからも窺うことができます。

1975年(昭和50年)時点でも、セブ在住の日本人は20人に満たなかったということです。1982年になってようやく新しい日本人会が設立されますが、この時までに、戦争から約40年近くが経過しており、この期間に、セブでの戦前の日本人の痕跡は消し去られてしまったのでした。戦争を挟んで、戦前と戦後のセブ在住日本人社会には大きな断絶が生じたのです。

このことは、1960年12月9日に署名された日比友好通商航海条約・議定書が、上院での批准を拒否され続け、13年後の1973年12月27日にマルコス大統領が大統領権限で批准(翌年1月27日発効)するまで前進しなかったことからも窺うことができます。

1975年(昭和50年)時点でも、セブ在住の日本人は20人に満たなかったということです。1982年になってようやく新しい日本人会が設立されますが、この時までに、戦争から約40年近くが経過しており、この期間に、セブでの戦前の日本人の痕跡は消し去られてしまったのでした。戦争を挟んで、戦前と戦後のセブ在住日本人社会には大きな断絶が生じたのです。

在セブ総領事 山地秀樹

(参考資料)

セブ島通信 1996年7月 VOL34

セブ島通信 1998年9月 VOL47

山の兵隊-比島より生還せる一学生兵の手記 柳井乃武夫著 交通協力会 1987年

リロアン 船舶工兵第一野戦補充隊の足跡 リロアン会 1990年

さらばセブ島の落日―わだつみの墓碑銘 万田村 純著 旺国社 1975年

「セブ慰霊行参考資料 セブ・レイテ海軍部隊戦闘の記録」 セブ海軍部隊慰霊団 岡田貞寛著 1982年2月

(了)