セブ便り(第14回) 「セブの人々は何故ビサヤ語と英語を使うのか」

令和5年1月18日

セブ便り(第14回) 「セブの人々は何故ビサヤ語と英語を使うのか」

フィリピンの公用語は、タガログ語を由来としたフィリピノ語、そして英語です。しかし、セブでは、フィリピノ語(タガログ語)は使われておらず、ビサヤ語と英語が使われています。読者のみなさんは、「タガログ語とビサヤ語の違いは、東京の言葉(標準語)と大阪弁の違い程度ではないか。」と考えるかもしれませんが、タガログ語とビサヤ語は大きく異なります。両者に共通するのは、主語―動詞―目的語の順序という基本的な文法構造や、スペイン語や英語の借用語程度であり、文の根幹を成す動詞はほとんど異なりますし、ビサヤ語には、英語の前置詞のofに当たる語や敬語がありません。また、副詞的な使い方をする語の位置も異なります。このため、タガログ語を話すマニラ在住の人がセブに来ても、セブ在住の人々の間で交わされるビサヤ語はほとんど理解できないと言われています。

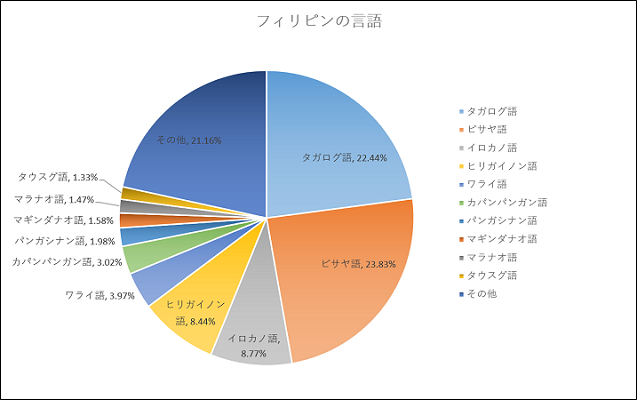

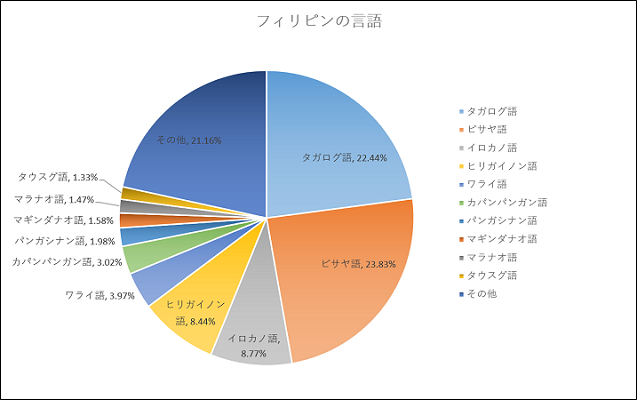

フィリピンでは、タガログ語とビサヤ語だけではなく、180以上の異なる言語が存在していて、今も使われています。同じ国の中で異なる180以上の言語が使われているというのは、日本人には考えづらい状況ですが、何故このような状況に至っているのでしょうか。

フィリピンでは、タガログ語とビサヤ語だけではなく、180以上の異なる言語が存在していて、今も使われています。同じ国の中で異なる180以上の言語が使われているというのは、日本人には考えづらい状況ですが、何故このような状況に至っているのでしょうか。

(フィリピンの言語の話者人口割合)

この状況を理解するに際し、私が最初に抱いた疑問は、「フィリピンでは、何故スペイン語が公用語ではないのか。何故英語が公用語なのか。」ということでした。スペインが征服し、植民地化した中南米の諸国は、ほぼ例外なくスペイン語を公用語としています。フィリピンがスペインの植民地であった期間は333年と、多くの中南米諸国よりも長かったわけですから、スペイン語が公用語になるのが自然であるように思えたのです。そうならなかった理由がしばらくは判然としませんでした。スペイン人が、中南米ではスペイン語教育に力をいれたのに、フィリピンではスペイン語教育に力をいれなかったというのは考えにくいなと思っていました。

その後、私が調べた限りでは、中南米とフィリピンのいずれにおいても、スペイン人入植者やスペイン人宣教師は、スペイン語の普及には熱心ではなかったことが分かりました。スペインは中南米を植民地化するにあたって、「エンコミエンダ」と呼ばれる、国王から委託されたスペイン人入植者が現地人を労働力として使い税を徴収できるシステムを導入しました。そのため、スペイン人入植者は現地住民を労働力として使うことのみに関心を有し、現地住民を教育しようとの気はなかったようです。また、キリスト教布教のため中南米を訪れたスペイン人宣教師は、効果的かつ効率的なキリスト教布教のために、自らが原住民の用いる言語を習得しました。彼らは、更なる布教のために必要と感じるまでは、スペイン語教育に高い関心を示さなかったようです。これらの点については、中南米諸国とフィリピンとの間に大きな違いはありません。

スペイン語教育に関して、フィリピンと中南米との間の大きな違いは、原住民へのスペイン語教育に対する教会(宣教師)の利害認識にあったようです。フィリピンでは、植民地化の早い時期から教会に土地所有が認められ、これを通じて、教会(宣教師)が富と権力を手中にします。スペイン植民地化の末期には、教会は、フィリピンの全耕地面積の15分の1に当たる土地(18万5千ヘクタール)を所有していたということです。このような現状の維持を利益とみなす教会(宣教師)にとって、原住民へのスペイン語教育は、盲目的に宣教師に服従している原住民を不服従にさせ、教会が保持する権力を弱める恐れがあるものでした。このため、教会(宣教師)は、スペイン語教育を普及しようとするスペイン政府の試みを妨害します。例えば、1863年(スペイン植民地化後298年目)に、産業及び技術の知識とスペイン語を原住民に与えることを目的として教育法が制定された際には、宣教師は、初等学校でスペイン語を教えた教師を脅迫したり、処罰したり、教職から追放するなどしました。結果として、1876年時点でも、初等学校の生徒のうちスペイン語を話すことができる者は、全在学者数のわずか2.16%にすぎなかったとの研究結果があります。

これは、例えばメキシコにおいて、1796年にフランシスコ・ロレンザーナ大司教がスペイン国王カルロス三世に対して宛てた書簡を受けて、国王が、教師を選出し、スペイン語教育に踏み切ったことと対照的です。メキシコでは、このスペイン語教育が、1821年のメキシコ独立の素地を作ったとの見方があります。

結果として、333年間という時間の経過にもかかわらず、スペイン植民地化後のフィリピンではスペイン語はほとんど普及せず、スペイン植民地化前の180以上にのぼる現地語が維持されました。

スペインに次いで、フィリピンを植民地化した米国は、1901年に初等義務教育制度をフィリピンに導入し、英語教育を含め原住民の教育に力をいれました。このため、英語はフィリピン全土に急速に普及したのです。

次に抱いた疑問は、「何故タガログ語をフィリピノ語のベースとしたのか。他の選択肢(例えば、代表的な複数の現地語の融合や代表的な現地語の並立)は検討されなかったのか。」ということでした。調べてみると、これには長い議論の歴史があることがわかりました。1935年の憲法を制定する際に、現地の一言語(すなわちタガログ語)を国語及び公用語とするのか、または複数の現地語の並立や融合を目指すのかで意見が分かれたようです。この際には、「現地語のうちのひとつを共通の国語として発展させ採用する方向に向けて措置を講ずる。(第3章14条)」との文言が最終的に採用されました。更に、1973年憲法の制定に先だって、新たな国語の候補として各言語を融合すべしとの意見がありましたが、言語の融合という人工的な試みは成功しないだろうとの反対案も出されたようです。同憲法では、「英語とフィリピノ語(原文では、ピリピノ語とされていますが、これはフィリピノ語と同義ですので、便宜上フィリピノ語と呼びます。)を公用語とする。」こと及び「議会は、フィリピノ語として知られる国語の発展と公式の採択に向けて手段を講じる。」こととされました。1987年憲法では、タガログ語を基礎にしたフィリピノ語を国語とすることに対する反発はやや弱まったようで、「フィリピンの諸言語を融合したフィリピノ語という国語」という理念が明記されたものの、フィリピノ語の由来はあくまでタガログ語であることに変わりはありませんでした。

その後、私が調べた限りでは、中南米とフィリピンのいずれにおいても、スペイン人入植者やスペイン人宣教師は、スペイン語の普及には熱心ではなかったことが分かりました。スペインは中南米を植民地化するにあたって、「エンコミエンダ」と呼ばれる、国王から委託されたスペイン人入植者が現地人を労働力として使い税を徴収できるシステムを導入しました。そのため、スペイン人入植者は現地住民を労働力として使うことのみに関心を有し、現地住民を教育しようとの気はなかったようです。また、キリスト教布教のため中南米を訪れたスペイン人宣教師は、効果的かつ効率的なキリスト教布教のために、自らが原住民の用いる言語を習得しました。彼らは、更なる布教のために必要と感じるまでは、スペイン語教育に高い関心を示さなかったようです。これらの点については、中南米諸国とフィリピンとの間に大きな違いはありません。

スペイン語教育に関して、フィリピンと中南米との間の大きな違いは、原住民へのスペイン語教育に対する教会(宣教師)の利害認識にあったようです。フィリピンでは、植民地化の早い時期から教会に土地所有が認められ、これを通じて、教会(宣教師)が富と権力を手中にします。スペイン植民地化の末期には、教会は、フィリピンの全耕地面積の15分の1に当たる土地(18万5千ヘクタール)を所有していたということです。このような現状の維持を利益とみなす教会(宣教師)にとって、原住民へのスペイン語教育は、盲目的に宣教師に服従している原住民を不服従にさせ、教会が保持する権力を弱める恐れがあるものでした。このため、教会(宣教師)は、スペイン語教育を普及しようとするスペイン政府の試みを妨害します。例えば、1863年(スペイン植民地化後298年目)に、産業及び技術の知識とスペイン語を原住民に与えることを目的として教育法が制定された際には、宣教師は、初等学校でスペイン語を教えた教師を脅迫したり、処罰したり、教職から追放するなどしました。結果として、1876年時点でも、初等学校の生徒のうちスペイン語を話すことができる者は、全在学者数のわずか2.16%にすぎなかったとの研究結果があります。

これは、例えばメキシコにおいて、1796年にフランシスコ・ロレンザーナ大司教がスペイン国王カルロス三世に対して宛てた書簡を受けて、国王が、教師を選出し、スペイン語教育に踏み切ったことと対照的です。メキシコでは、このスペイン語教育が、1821年のメキシコ独立の素地を作ったとの見方があります。

結果として、333年間という時間の経過にもかかわらず、スペイン植民地化後のフィリピンではスペイン語はほとんど普及せず、スペイン植民地化前の180以上にのぼる現地語が維持されました。

スペインに次いで、フィリピンを植民地化した米国は、1901年に初等義務教育制度をフィリピンに導入し、英語教育を含め原住民の教育に力をいれました。このため、英語はフィリピン全土に急速に普及したのです。

次に抱いた疑問は、「何故タガログ語をフィリピノ語のベースとしたのか。他の選択肢(例えば、代表的な複数の現地語の融合や代表的な現地語の並立)は検討されなかったのか。」ということでした。調べてみると、これには長い議論の歴史があることがわかりました。1935年の憲法を制定する際に、現地の一言語(すなわちタガログ語)を国語及び公用語とするのか、または複数の現地語の並立や融合を目指すのかで意見が分かれたようです。この際には、「現地語のうちのひとつを共通の国語として発展させ採用する方向に向けて措置を講ずる。(第3章14条)」との文言が最終的に採用されました。更に、1973年憲法の制定に先だって、新たな国語の候補として各言語を融合すべしとの意見がありましたが、言語の融合という人工的な試みは成功しないだろうとの反対案も出されたようです。同憲法では、「英語とフィリピノ語(原文では、ピリピノ語とされていますが、これはフィリピノ語と同義ですので、便宜上フィリピノ語と呼びます。)を公用語とする。」こと及び「議会は、フィリピノ語として知られる国語の発展と公式の採択に向けて手段を講じる。」こととされました。1987年憲法では、タガログ語を基礎にしたフィリピノ語を国語とすることに対する反発はやや弱まったようで、「フィリピンの諸言語を融合したフィリピノ語という国語」という理念が明記されたものの、フィリピノ語の由来はあくまでタガログ語であることに変わりはありませんでした。

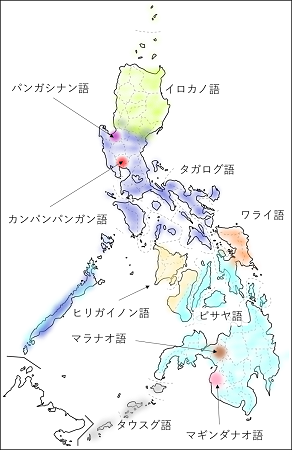

(ビサヤ語話者の地理的拡大(戦後、ビサヤ地方からミンダナオ島に拡大))

タガログ語をベースとしたフィリピノ語を国語として採用することの是非を評価する立場に私はありませんが、当地に7ヶ月在住して感じるのは、セブに住む人々は、セブやビサヤ地方では決してフィリピノ語(タガログ語)は使わないだろうということです。この背景には、セブに住む人々のマニラへの対抗意識や、セブ人としてのプライド、マニラ中心の言語や文化に対する反発があるように思われます。

私の観察する限りでは、セブに住む人々は、学校で、フィリピノ語(タガログ語)と英語を習得しますが、セブに住んでいる限り、フィリピノ語はわかるけれども使わないとの態度を変えないでしょう。これは、一見すると、ビサヤ語話者がタガログ語話者よりも大きい学習上の負担を負うことに繋がるように思えますが、実際には、英語とフィリピノ語という2言語を学校で学ぶビサヤ語話者の方が、タガログ語話者よりも語学学習能力が高く、英語も上手であるとのデータがあるようです。ビサヤ語話者は、マルチリンガルとして、活躍の場を拡大していくかもしれませんね。

私の観察する限りでは、セブに住む人々は、学校で、フィリピノ語(タガログ語)と英語を習得しますが、セブに住んでいる限り、フィリピノ語はわかるけれども使わないとの態度を変えないでしょう。これは、一見すると、ビサヤ語話者がタガログ語話者よりも大きい学習上の負担を負うことに繋がるように思えますが、実際には、英語とフィリピノ語という2言語を学校で学ぶビサヤ語話者の方が、タガログ語話者よりも語学学習能力が高く、英語も上手であるとのデータがあるようです。ビサヤ語話者は、マルチリンガルとして、活躍の場を拡大していくかもしれませんね。

在セブ総領事 山地秀樹

(参考文献)

五十嵐二郎「フィリピン宗主国の言語教育政策」、『近代アジア教育史研究』 岩崎学術出版社 1969年

中里彰「スペイン統治下のフィリピンにおける初等教育の実態 ―1863年以降を中心にー」

清水直太朗「ラテンアメリカ基礎知識の話」, Golobal Tenri, Vol.20 No.6 June 2019

五十嵐二郎「フィリピン宗主国の言語教育政策」、『近代アジア教育史研究』 岩崎学術出版社 1969年

中里彰「スペイン統治下のフィリピンにおける初等教育の実態 ―1863年以降を中心にー」

清水直太朗「ラテンアメリカ基礎知識の話」, Golobal Tenri, Vol.20 No.6 June 2019

(了)